A la 1 y 14 minutos de la tarde de ese martes siniestro me estaba afeitando cuando empezó el terremoto. David y yo habíamos regresado de Colombia la noche anterior en un vuelo muy accidentado que llegó al amanecer y nos habíamos ido a dormir sin ni siquiera desempacar las maletas. Olivia había llegado en la mañana, Brusca estaba esperando su comida y David seguía dormido. Todo parecía normal, nuestras vidas iban a transcurrir como siempre, en la felicidad, hasta donde cabe la felicidad en esta vida. La felicidad llega sin saludar y se va sin decir agua va, y entonces uno descubre que sí existía. O sea, cuando ya no existe más. Lo que tiene comienzo tiene que tener final. No hay día sin noche ni blanco sin negro. Todo llega, todo pasa, todo se va. Lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. ¿O es que acaso los muertos se dan cuenta de que lo están?

Las sacudidas de la tierra empezaron a aumentar en las escalas de Richter y de Mercalli rumbo al terror como en el gran terremoto de años atrás que por poco no acaba con la Ciudad de México y sus habitantes.

—¡Don Fer, don Fer, está temblando!

Vea pues a esta mujer. Se va a caer el edificio y me dice que está temblando.

—Ya sé, Olivia, ya sé. Suba con Brusca a la azotea mientras voy por el señor al cuarto.

Brusca era nuestra perra, inmensa y con una fuerza que tumbaba muebles y gente por donde pasaba si se le atravesaban. Y el cuarto era el nuestro, el de la izquierda de los tres que el arquitecto que hizo el edificio ubicó en el fondo del apartamento para que los tres miraran extasiados, a través de las copas de los árboles del Parque México en los días claros, allá lejos, los dos volcanes del Popo y el Ixtla, que a lo que parece son amantes. Muy bien ubicados le quedaron los cuartos al arquitecto, con espléndida vista. Lástima que no hubiera construido el edificio en un barrio asentado en tierra firme, de la que descubrió Colón, y no en la colonia Hipódromo Condesa, que está en terreno acuoso, movedizo, incierto. Debajo de nuestro edificio y del barrio estaba in illo tempore, cuando aquí mandaban los aztecas, el lago de Texcoco, que se secó y quedamos montados, sin darnos cuenta, encima de un barrizal. Y dije «aquí» por decir «ahí», pues donde estoy ahora, mientras escribo, no es en la Ciudad de México temblando sino en Medellín, Colombia, que por lo pronto está quieta, con Brusquita a mi lado pero sin David. O mejor dicho también con él porque lo tengo aquí, donde me estoy señalando, en esta bomba de sangre que llaman el corazón. ¿O será más arriba? Y me toco la cabeza. No sé si en el uno o en la otra o si en los dos está. Mucho cuento es que medio sepa dónde estoy. Hoy en Medellín, mañana quién sabe. Nada está firme para el hombre. Dios lo hizo muy movedizo todo.

Estoy pues, como digo, en Medellín, capital de Colombia, tan lejos de México y David, pero adonde vaya llevándolos siempre a los dos adentro, con latidos del corazón y expansión del pecho. ¡Qué odiosos son los recuerdos, no dejan vivir! Yo que inventé el lector de pensamientos y de almas estoy inventando aquí, ante los propios ojos de ustedes, el borrador de recuerdos. Los felicito. Están presenciando un prodigio. Corrí pues al dormitorio a despertar a David pero ya estaba despierto, frotándose los ojos con una calma de 95 años.

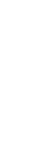

Fernando Vallejo y su perra Brusca. Foto: Randy Ayazo

—Levántate, por Dios, David, que se va a caer esto. Se me hace que ya no le importaban a David ni Dios ni esto. Estaba más allá del bien y el mal. Como Nietzsche.

—¡Rápido, rápido, que se están rajando las paredes!

Nada de rápido. Con la calma del santo Job bajó los pies al suelo y se empezó a poner las medias con la desafiante intención de ponerse luego, uno después del otro, los zapatos.

—Zapatos no. Toma estas chanclas.

Que no eran chanclas sino pantuflas y que lo que él quería era zapatos.

Y en tanto hablaba, las cuatro paredes del cuarto iban de aquí para allá, de allá para acá, rajándose y cantando el aria de la locura. Y la infinidad de vírgenes que él tenía colgadas de las paredes —la de Guadalupe, la del Carmen, la del Socorro, la Inmaculada Concepción—, se venían de cabeza contra el suelo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!

—¿Ya no querés vivir, o qué? —le pregunté con el vos antioqueño que se me sale en los momentos difíciles de la vida—. Bueno. Si lo que querés es que te caiga la plancha de la azotea encima, me voy p’arriba, que allá están Olivia y Brusquita, y después ya veré cómo te saco de los escombros.

Vivíamos en el último piso de ese edificio, en el séptimo, sobre el cual está la azotea. Como bien sabía por los terremotos anteriores, teníamos que subir a ella para caer encima del edificio y no al revés, el edificio encima de nosotros. Ya abajo, por nuestro propio pie, podríamos salir a la calle tranquilamente caminando desde el último piso vuelto el primero. En los terremotos un edificio del tamaño del nuestro, o sea, con siete pisos más el de la cochera y el conserje, queda reducido a dos metros de altura. Lo que encierran los departamentos y las casas entre las paredes, el piso y el techo es aire. Cuando uno compra apartamento o casa lo que compra es aire. Cajas de aire que llaman cuartos, comedores, cocinas, salas, baños…

Dos peligros mortales nos acechaban en la azotea: uno, los tinacos, de venenoso asbesto, unos inmensos depósitos de agua que pesaban toneladas, montados sobre nuestras cabezas en una estructura de cemento que habían rajado los años, y sucios a más no poder por décadas de no lavarlos, un hervidero de infusorios pasteurianos. Y dos, el tanque de gas amenazando con explotar. Una sutil fuga de gas subía silenciosa, traicionera, rumbo al cielo de Dios.

—¡Se está cayendo el edificio de enfrente, don Fer! Mire, mire.

—¡Cuál, Olivia, que no veo! Me vine con las gafas de cerca porque no alcancé a cambiármelas por las de lejos. ¿Cuál dice que se está cayendo, el de Ripstein?

—No, el de la derecha, el de la esquina.

Nos agarrábamos del alambre de gallinero que cercaba los tendederos de ropa para que el terremoto no nos tumbara, reteniendo yo a Brusca por la correa del cuello no se me fuera a zafar y echara a correr despavorida y por sobre los muros de la azotea, que eran muy bajos, se me fuera al abismo.

—¡Auxilio, auxilio, que me están matando! —gritaba la Ciudad de México aterrorizada.

Los edificios se desplomaban y al dar contra el suelo levantaban unos polvaderones tremendos. El pandemónium. Yo no alcanzaba a ver lo que pasaba pero Olivia me iba informando. A través de las copas de los árboles del camellón de la Avenida Ámsterdam ella veía los pisos superiores de los edificios de la acera de enfrente desapareciendo de su vista, haciendo mutis hacia abajo para levantar, al llegar a tierra firme, su correspondiente polvaderón, que subía hasta nosotros y nos entraba por las narices. ¡Puuum! Segundo edificio colapsado en la acera de enfrente y Olivia anunciándomelo:

—¡Se cayó el del señor Ripstein, don Fer!

¡Qué se iba a caer, pura histeria de mujer! Las mujeres son alharacosas y dañinas, se hacen preñar para tener hijos que tarde que temprano se mueren y se los comen los gusanos, las llamas o los peces, según sea que los entierren, los cremen o caigan en aguas de río, lago o mar. Nada de lo cual me entusiasma. En fin, el edificio de Ripstein no cayó, resistió. El que sí se fue al suelo fue el de su izquierda, tal y como se había ido segundos antes el de su derecha. De esta suerte el cineasta Ripstein quedó sin vecinos a lado y lado, entre dos vacíos. ¡Qué afortunado! Mientras menos vecinos menos enemigos. A medida que crecemos y empezamos a abrirnos caminos de subsistencia, nos vamos llenando de enemigos y de discrepantes. De los unos, en los años que tengo me he conseguido decenas; y de los otros miles. Millares de discrepantes es algo en la vida, ¿o no? Quiere decir que uno sí existe.

Por lo pronto en estas noches de bruma mi barrio de Laureles se me está llenando de desechables, que en Colombia se dan en dos tipos: zombis y fantasmas. Los zombis no dejan dormir con sus tambores africanos, y si uno sale de noche a la calle a pedirles que paren, se lo comen porque están muertos de hambre. Y los fantasmas, en su condición de inconsútiles, atraviesan los muros de las casas ajenas a ver qué hay, y al irse dejan jirones pegados de las paredes como telarañas. ¡Qué peste! No sé por qué no interviene el alcalde Quintero. Este taimado es un ambicioso dañino. Por ponerse a votar por él de ociosa, mi ciudad cayó en las manos de la ineptitud más perniciosa que haya brillado bajo el sol por estas latitudes. No sé si toda Colombia está en el mismo caso, y a lo mejor el mundo. Si sí, allá ellos. Y si no, también, que se jodan.

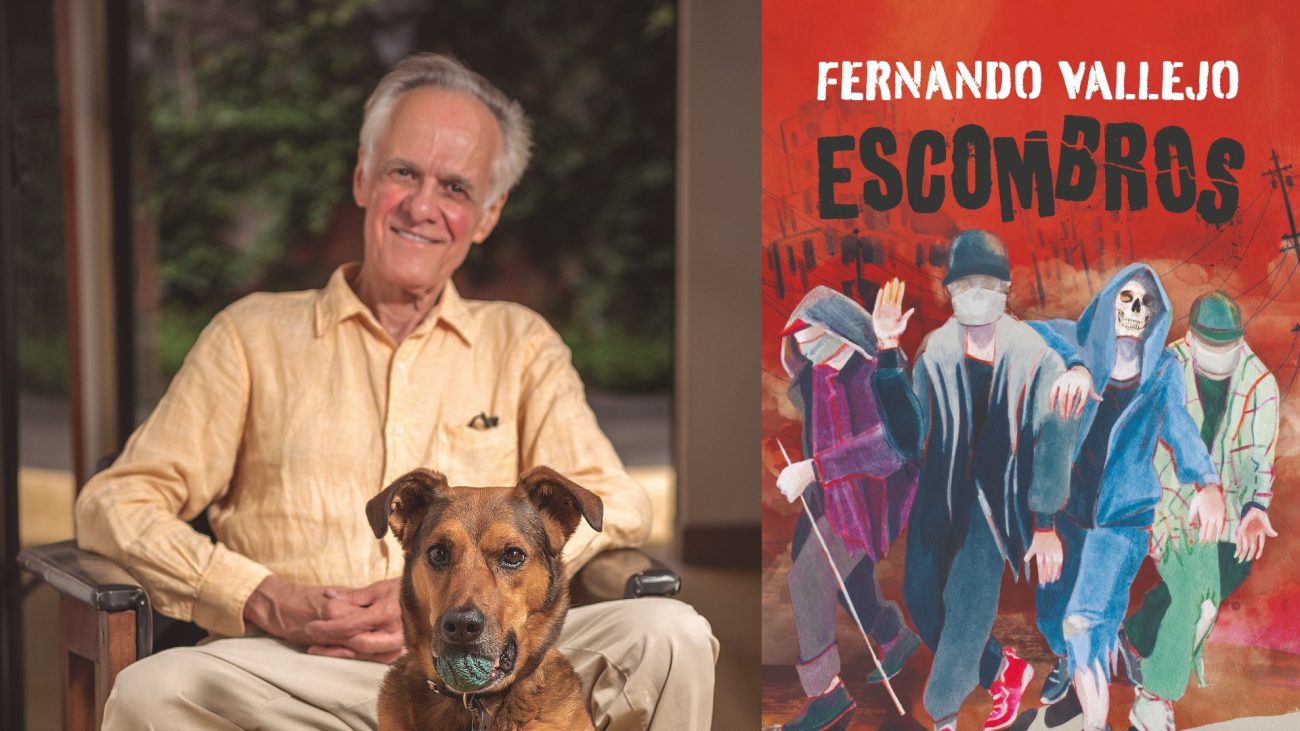

Escombros

Fernando Vallejo

Alfaguara | 2021

En Escombros, Fernando Vallejo relata por primera vez la pérdida de David, su compañero de vida, quien empezó a enfermar tras el terremoto de septiembre de 2017 en México y finalmente murió dos meses más tarde. El relato empieza aquel día del temblor, pero transita también por los momentos actuales, en los que su autor se encuentra viviendo en Medellín, en Casablanca la bella, junto a Brusca, su perra y única compañía. Allí presencian los efectos de la peste, la horrible miseria en las calles, la mortandad avasallante, mientras Vallejo recuerda su vida en México junto a sus dos últimas razones para vivir –David y Brusca– y reflexiona con impudicia y ferocidad sobre la vejez, los vecinos indeseables, el alcalde Daniel Quintero, la mendicidad y la pérdida de la memoria, para llevarnos empujados por su mano contundente a la conclusión de que la vida no es sino dolor y muerte, más cuando se ha perdido a aquellos a quienes hemos amado.

Encuéntranos como @CanalTreceCO en Facebook, Twitter e Instagram para conectarte con la música, las regiones y la cultura.